所得税の予定納税とは?対象者や納付時期、納付方法を解説

納める所得税の額が一定額以上の場合、予定納税の対象となり、年の途中に今年の納税額の一部を前払いしなくてはいけません。予定納税の時期には、まとまったお金を用意しておく必要があるため、納付金額や時期など、制度について理解しておくことが重要です。

ここでは、所得税の予定納税制度の対象者や納付時期、納付方法のほか、納めすぎた税金の還付を受ける方法などについて解説します。

所得税の予定納税とは所得税額の一部を前払いする制度

所得税の予定納税とは、対象者となる人が確定申告時に納付する所得税額の一部を事前に納める制度で、前年の所得税額が一定の基準を超えた場合に適用されます。

確定申告時に多額の税金をまとめて納めることは、納税者にとって大きな負担です。そのため、所得税の一部をあらかじめ納めることで、納税者の負担を分散するとともに、国の1年間の収入である「歳入」を安定させる役割があります。

予定納税の対象になった場合、指定された期限までに納付できないと延滞税が発生するので注意が必要です。

なお、消費税や法人税にも、中間申告(中間納付)という税金の前払い制度がありますが、所得税の予定納税と適用基準や納付時期、納付額の算定方法が異なります。

所得税の予定納税の対象者

所得税の予定納税の対象となるのは、原則としてその年の5月15日において、前年分の所得金額や税額などをもとに算出した予定納税基準額が15万円以上の方です。対象者には、毎年6月頃に税務署から通知書が送られます。

報酬から源泉徴収をされている場合、所得税額から源泉徴収税額を差し引いた金額が予定納税基準額となるため、源泉徴収されている個人事業主は、前年分の所得税額が15万円以上でも予定納税の対象にならないこともあります。

また、会社員は所得税額が給与から源泉徴収されるため、通常は所得税の予定納税の対象になりません。ただし、副業などでほかの所得が発生しており、それにより予定納税基準額が15万円を超える場合には、予定納税の対象になります。

所得税の予定納税の時期

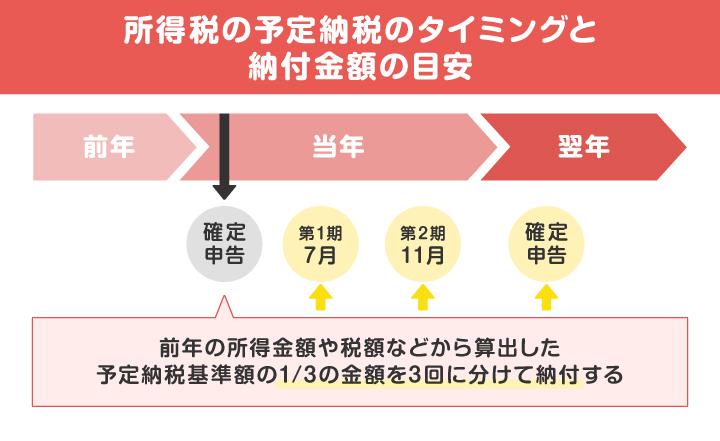

所得税の予定納税の納期は2期に分かれているため、税務署からの通知書を受け取ったら、必ず内容を確認しましょう。最新の納期については国税庁のWEBサイトをご確認ください。

所得税の予定納税額と確定申告時の納税額

所得税の予定納税額は、税務署から送られる通知書に記載されているので自分で計算する必要はありませんが、原則として予定納税基準額の3分の1を第1期分と第2期分に分けて納付し、確定申告時に残りを納めます。

例えば、前年分の確定申告時の納税額が30万円の場合、1期分として10万円、2期分として10万円を納め、残りの10万円を確定申告時に納付します。

ただし、下記のケースでは、前年の所得税額が予定納税基準額とならないため注意が必要です。

前年の所得税額が予定納税基準額とならない主な例

- 前年の所得に「山林所得」「退職所得などの分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)」「譲渡所得」「一時所得」「雑所得」「平均課税を受けた臨時所得」が含まれている場合

- 前年の所得について、外国税額控除の適用を受けている場合

- 前年の所得税について、災害減免法の規定の適用を受けている場合

出典:国税庁「No.2040 予定納税」

なお、2024年分の所得税については、定額減税が適用されます。そのため予定納税額の通知書には、予定納税額から予定納税特別控除額(本人分3万円)を差し引いた金額が記載されています。

条件を満たせば減額申請が可能

病気や業績不振などで所得が減り、所得税の予定納税分を納めることが難しくなった場合は、予定納税額の減額申請が可能です。下記のように、申告納税見積額が税務署から通知された予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合などは、減額申請ができます。

所得税の予定納税を減額申請できる対象者の例

- 廃業や休業、失業をした場合

- 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

- 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

- 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合

出典:国税庁「A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」

また、2024年分の所得税については定額減税が適用されるため、「予定納税特別控除額(本人分3万円)に、同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る)に係る予定納税特別控除額(1人につき3万円)を追加する場合」についても減額申請が可能です。

減額申請を行わないと、同一生計配偶者または扶養親族分の予定納税額特別控除は適用されません。

予定納税で所得税を納めすぎた分は還付される

所得税の予定納税は前年の所得税額を基準にしているため、前年に比べて所得が大幅に減少し、予定納税で納めた分が実際の納税額を超えた場合は、確定申告または還付申告をすることで差額が還付されます。なお、所得税の予定納税をしていた個人事業主が廃業するなどして確定申告をしなかった場合でも、5年以内に申告すれば払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。

また、還付の際には、還付加算金として金利がつきます。この金利は、銀行預金の金利よりも高いことが多いため、資金に余裕がある場合は減額申請を行わず、還付加算金を受け取る方法も有効です。

所得税の予定納税の納付方法

所得税の予定納税分の納付方法には、事前登録した金融機関口座から自動で引き落とされる口座引き落としと、自分で納付する方法があります。自分で納付する場合は、クレジットカード納付やダイレクト納付などのキャッシュレス納付のほか、金融機関または所轄の税務署の窓口での納付が可能です。

ここからは、自分で納付する場合の方法について、くわしく解説します。

所得税の予定納税の納付方法

- クレジットカード納付

- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

- インターネットバンキングなどでの納付

- スマホアプリ納付

- コンビニ納付(QRコード)

- コンビニ納付(バーコード)

- 金融機関又は所轄の税務署窓口で納付

クレジットカード納付

所得税の予定納税は、国税庁「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用すれば、クレジットカードで税金を納付することが可能です。24時間365日好きなときに利用できるほか、クレジットカードのポイントがたまるメリットがあります。ただし、納付額に応じて下記のように手数料がかかり、領収書の発行もできないので注意しましょう。

■ クレジットカード納付の手数料

| 納税額 | 決済手数料(税込) |

|---|---|

| 1~1万円 | 99円 |

| 1万1~2万円 | 198円 |

| 2万1~3万円 | 297円 |

| 3万1~4万円 | 396円 |

| 4万1~5万円 | 495円 |

| 5万1円以上 | 以後、金額に応じて加算 |

ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

ダイレクト納付とは、国税電子申告・納税システム「e-Tax」を利用した納付方法です。利用を開始するには、e-Taxの利用開始手続きと納税用確認番号等の登録、ダイレクト納付利用届出書の提出が必要です。ダイレクト納付利用届出書は、個人の場合はオンラインまたは書面での提出が可能ですが、法人の場合は書面での提出のみです。

ダイレクト納付は、利用できるまでに時間がかかります。ダイレクト納付利用届出書をオンラインで提出した場合は約1週間、書面で提出した場合は約1カ月かかるため、余裕をもって手続きを進めましょう。

ダイレクト納付は、即時または指定日に登録口座から、納税額が手数料なしで引き落とされます。領収書は発行されませんが、納付が完了するとe-Taxのメッセージボックスに完了通知が届きます。

インターネットバンキングなどでの納付

インターネットバンキングやATMを利用して、所得税の予定納税を電子納付する方法もあります。利用するには、事前にe-Taxの利用開始手続きを行う必要があります。手数料はかかりませんが、領収書は発行されないので注意が必要です。

なお、利用可能な金融機関は、Pay-easy「利用できる金融機関」をご確認ください。

スマホアプリ納付

スマホアプリ納付とは、e-Taxで申告等データを送信した後にe-Taxを経由してスマートフォン決済専用のWEBサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)からスマホ決済アプリで納付する方法です。

なお、スマホアプリ納付は、納税額が30万円以下の場合で利用できます。また、決済手数料は発生しませんが、領収書は発行されない点に注意してください。

コンビニ納付(QRコード)

コンビニ納付には、「確定申告書等作成コーナー」や「G-2-6 コンビニ納付(QRコード)」、e-Taxなどの国税庁のWEBサイトからQRコードを作成して納税する方法があります。QRコードをコンビニの店舗に持参して専用端末で読み取り、出力されたバーコードをレジに持っていくと納付が可能です。

手数料はかかりませんが、現金のみの納付となります。納税額が30万円以下の場合のみ利用でき、領収書は発行されません。

コンビニ納付(バーコード)

コンビニでは、税務署から交付または送付されたコンビニ納付専用のバーコード付き納付書を利用した納付も可能です。現金のみの利用方法で、利用可能額は納付書1枚につき30万円以下となります。手数料は不要で、領収書の代わりに払込金受領書が受け取れます。

金融機関または所轄の税務署窓口で納付

所得税の予定納税は、税務署から届いた納付書を金融機関や所轄税務署の窓口に持参して納付することも可能です。納付書が手元にない場合は、窓口で作成してもらえます。手続きができる期間は窓口が開いている時間に限られますが、利用可能額に制限はなく、領収書の発行も可能です。

所得税の予定納税をするならクレジットカードがおすすめ

所得税をはじめとする国税や地方税の多くは、クレジットカードでも納付が可能です。手数料はかかりますが、24時間365日いつでも手続きでき、ご利用金額に応じたポイントがたまるのは、クレジットカード払いならではのメリットといえます。

事業用の支払いに特化したビジネス用クレジットカードには、仕入や経費の支払いをすべてカードで行うことで、支払いを一元管理できるメリットもあるので、1枚持っておくのがおすすめです。カード会社が発行する明細書を見れば、いつ、どこで、何に、いくら使ったかを簡単にチェックすることができます。また、クレジットカードと会計ソフトを連携させて、利用履歴を自動で取り込むようにしておけば、入力し忘れるといったミスも防げるでしょう。

三菱UFJニコスのビジネスカードの特長

ビジネス用クレジットカードにもさまざまなものがありますが、個人事業主や中小企業に使いやすいカードを選ぶなら、三菱UFJニコスのビジネスカードがおすすめです。VisaとMastercard®から国際ブランドを選べる「三菱UFJカード ビジネス」、「三菱UFJカード ゴールド ビジネス」と、アメリカン・エキスプレスブランドの「三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード」の3種類が展開されており、年会費と付帯サービスのバランスを見て、自分に合うものを選べます。

法人はもちろん、個人事業主の方も作成可能です。

初めてビジネスカードを持つ経営者におすすめの三菱UFJカード ビジネス

三菱UFJニコスが発行している「三菱UFJカード ビジネス」は、スモールビジネスや個人事業主の方が入会しやすく、初めてビジネスカードを持つ経営者におすすめです。

ビジネスカードのご利用金額は法人口座(屋号付き口座)からの引き落としになり、立て替え払いの負担を軽減したり、会計ソフトと連携して経費管理業務の効率化を図れたりします。また、引き落とし日に経費の支払日を一元化できるため、支払いまでにゆとりができて、キャッシュフローの改善などにも役立つでしょう。年会費は1,375円(税込)で、出張経費の削減に貢献する限定プランや、経費が割引価格になる優待サービスも利用可能です。

さらに、経費の支払いで1ポイント5円相当で使えるポイントがたまるだけでなく、ご利用金額に応じて基本ポイントを優遇するサービスや、入会初年度は国内利用でポイントが1.5倍になる優待サービスなどもあります。

すでに法人カードを持っていて、ご利用可能枠を増やしたいという場合にもおすすめの1枚です。

三菱UFJカード ビジネスの特長

- 出張経費の削減や経費が割引価格になる優待サービスがある

- タッチ決済対応でスピーディーに支払える

- 月間のご利用金額が10万円以上で基本ポイントの20%分が加算される

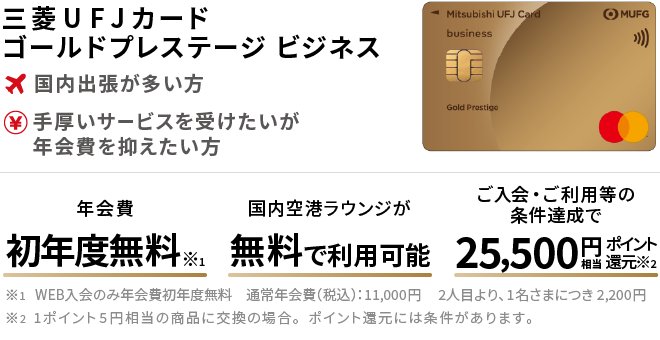

初年度の年会費が無料!優待サービスが充実したゴールドカード

※アメリカン・エキスプレス®での

発行をご希望の方はこちら

三菱UFJニコスのビジネスカードには、お得なゴールドカードがあります。「三菱UFJカード ゴールド ビジネス」の年会費は11,000円(税込)ですが、初年度の年会費は無料です。

また、ランクの高いゴールドカードならではの空港ラウンジサービス、JAL航空券をお得な運賃で予約できる優待サービスのほか、手数料無料でのゴルフ場の代理予約など、出張や接待をサポートするサービスが充実しています。

ご利用可能枠は100万~300万円ですので、出張費や接待交際費、仕入れ代、広告宣伝費の支払いなどにも安心して利用できるでしょう。

三菱UFJカード ゴールド ビジネスは月間のご利用金額が10万円以上の方は基本ポイントの50%分が加算されます。経費管理業務の効率化だけでなく、たまったポイントを福利厚生プランに使ったり、マイルに交換したりすることで経費削減にもつながるのでお得です。

三菱UFJカード ゴールド ビジネスの特長

- 初年度の年会費が無料になる

- タッチ決済対応でスピーディーに支払える

- 国内とホノルルの空港ラウンジが無料で利用できる

- ビジネスシーンでの優待サービスや割引サービスを利用できる

ビジネスリーダーにふさわしい、ステータス性と実用性に優れたプラチナカード

ランクの高い「三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カード」は、充実の優待サービスを付帯しています。経費管理の業務効率化だけでなく、ビジネス面においてさまざまなサポートがあるので実用性にも優れている1枚です。

例えば、24時間365日対応のコンシェルジュサービスが付帯されているので、国際便の手配や接待先のお店の予約、出張先での病気やケガなどをサポートします。また、国内外の空港ラウンジを利用できる、プライオリティ・パスに無料で入会できるので、空港での時間も快適に過ごせるでしょう。

ほかにも、一流ホテル、厳選されたダイニングやスパ、レストランでの優待サービスがあり、接待や出張の際に使えるハイクラスなサービスがそろっています。

入会初年度は、国内利用で基本ポイントが1.5倍、海外利用で2倍になるので海外出張費や経費の支払いでお得にポイントがためられます。

三菱UFJカード・プラチナ・ビジネス・アメリカン・エキスプレス®・カードの特長

- コンシェルジュサービスを24時間365日利用できる

- 国内外の空港ラウンジが利用できる

- 海外出張の際にカード使用者1名につきスーツケース1つを優待価格で宅配できる

- 入会初年度の基本ポイントが国内利用で1.5倍、海外利用で2倍になる

- 国内の厳選されたレストランで2名以上の利用で1名分が無料になる

- 一流ホテル、厳選されたダイニングやスパでの優待サービスがある

- 国内利用分のポイントが1.5倍になる(入会初年度限定)

- 海外利用分のポイントが2倍になる

ビジネス用クレジットカードは納税にも使える

納めるべき所得税額が年間15万円を超える事業者は、予定納税制度の対象となり、所得税を3回に分けて3分の1ずつ納税することになります。納付期日に遅れると延滞税が発生してしまうので、納付期日と金額を把握した上で、しっかり準備しておくことが大切です。

ビジネス用のクレジットカードがあれば、仕入れや経費の一元管理に役立つだけでなく、納税額に応じたポイントが獲得できるといったメリットもあります。個人事業主の方も作れるので、ぜひ活用してみてください。

-

QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

-

2025年2月時点の情報に基づき作成しております。

-

記事内容については執筆時点から情報が改定される場合があります。最新情報は公的機関のWEBサイトや公式サイトなどをあわせてご確認ください。

おすすめのクレジットカード

| カード名 | スモールビジネスや 個人事業主の 最初の1枚におすすめ |

経費や仕入れ代などに 余裕を持たせたい 経営者におすすめ |

コンシェルジュなど 最高クラスの優待がほしい 経営者におすすめ |

|

|---|---|---|---|---|

|

|

|

||

| 三菱UFJカード ビジネス |

三菱UFJカード ゴールド ビジネス |

三菱UFJカード プラチナ・ビジネス・ アメリカン・ エキスプレス®・カード |

||

|

※アメリカン・エキスプレス® |

||||

|

年会費 |

1人目 |

1,375円(税込) ※Visa、Mastercard® |

11,000円(税込) 初年度は年会費無料 ※Visa、Mastercard® |

22,000円(税込) |

| 2人目 以降 |

1,375円(税込) ※Visa、Mastercard® |

2,200円(税込) ※Visa、Mastercard® |

3,300円(税込) |

|

| ご利用可能枠 |

40万~80万円 ※ご契約法人単位 |

100万~300万円 ※ご契約法人単位 |

100万~500万円 ※ご契約法人単位 |

|

| 特長 |

|

|

|

|

| 最短発行 可能期間 |

3~4週間 | 3~4週間 | 3~4週間 | |

- 所得税の予定納税とは?

- 所得税の予定納税とは、確定申告時に納付する所得税額の一部を事前に納付しなくてはならない制度で、前年の所得税額が一定の基準を超えた場合に適用されます。所得税の予定納税の対象となるのは、原則としてその年の5月15日において、前年分の所得金額や税額などをもとに算出した予定納税基準額が15万円以上の方です。対象者には、毎年6月頃に税務署から通知書が送られてきます。

くわしくは「所得税の予定納税とは所得税額の一部を前払いする制度」をご確認ください。 - 所得税の予定納税は、いつまでにいくら納める必要がある?

- 所得税の予定納税の納期は2期に分かれており、納期の最新情報は国税庁のWEBサイトで告知されます。なお、1期につき、予定納税基準額の3分の1の金額を納付します。

くわしくは「所得税の予定納税の時期」「所得税の予定納税額と確定申告時の納税額」をご確認ください。 - 所得税の予定納税で納めすぎた税金はどうなる?

- 前年に比べて所得が大幅に減少し、所得税の予定納税で納めた分が実際の納税額を超えた場合は、確定申告をすることで差額が還付されます。また、所得税の予定納税をしていた個人事業主が廃業するなどして確定申告をしなかった場合でも、5年以内に申告すれば納めすぎた税金を取り戻すことが可能です。

くわしくは「予定納税で所得税を納めすぎた分は還付される」をご確認ください。