ボーナス(賞与)の平均はいくら?年代別の支給額など基礎知識を解説

ボーナスは賞与ともいい、毎月の給与とは別に支給される特別な給与のことです。夏と冬の年2回支給されることが一般的ですが、会社によっては、年1回や年3回支給するところもあれば、ボーナス制度を取り入れていないところもあります。

ボーナス制度のある会社に勤めている人は、ボーナスを楽しみにしているのではないでしょうか。一方で、自分のボーナスは平均的な金額なのか、周りはどれくらいもらっているのかなどが気になるという人もいるかもしれません。特に新社会人の場合、ボーナスについて気になっても、お金の話は周りの人に聞きづらいものです。

ここでは、ボーナスの平均額を年代別や支給されるタイミングなどに分けてご紹介します。また、ボーナスの種類や差し引かれる内容など、ボーナスの基礎知識についてもあわせて見ていきましょう。

ボーナスの平均額は基本給の1~2カ月分

厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、2023年冬季ボーナスの平均額は39万5,647円、2024年夏季ボーナスの平均額は41万4,515円でした。

ボーナスの支給額は会社によって異なりますが、国内では「基本給×月数」という形で、毎月の基本給をベースにボーナスの支給額を算出するケースが一般的です。基本給とは、通勤手当や残業手当などを含まず、社会保険料や税金が差し引かれる前のベースとなる金額を指します。ボーナス1回につき、基本給のおよそ1~2カ月分の金額が支給されることが一般的です。

■ ボーナスの平均額(全産業・従業員一人あたり)

| 夏季ボーナス | 冬季ボーナス | |

|---|---|---|

| 2022年 | 38万9,331円 | 39万2,975円 |

| 2023年 | 39万7,129円 | 39万5,647円 |

| 2024年 | 41万4,515円 | ー |

※出典:冬季ボーナス 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等」

※出典:夏季ボーナス 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等」 「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等」

新卒社員は寸志になることがある

新卒社員の場合、入社年度の夏季ボーナスは、在籍期間が短いためボーナスではなく、寸志として支給されることも多くあります。寸志とは、少しばかりの気持ちを表したもので、高い金額でないことが一般的です。産労総合研究所の「2024年度 決定初任給調査」(2024年7月)によると、新卒社員に対して「何らかの夏季賞与を支給する」という会社は77.5%、「夏季賞与は支給しない」という会社は12.2%でした。新卒社員が入社年度に支給される夏季ボーナスの平均額は、大学卒で9万4,112円、高校卒で7万5,076円です。

■ 新卒社員、入社年度の夏季ボーナスの平均額

| 最終学歴 | 入社年度の夏季ボーナス |

|---|---|

| 大学卒 | 9万4,112円 |

| 高校卒 | 7万5,076円 |

※出典:産労総合研究所「2024年度 決定初任給調査」(2024年7月)

年代別のボーナスの平均額

続いては、年代別でボーナスの年間平均額を見ていきましょう。厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(2025年)によると、年代別のボーナスの年間平均額は以下のとおりです。50代後半までは年齢が上がるにつれてボーナスも増え、60代前半より減少していくことがわかります。

ボーナスは、年齢や勤続年数によっても差がでやすいことがうかがえます。

■ 年代別のボーナスの年間賞与その他特別給与額

| 年代 | 支給額 |

|---|---|

| ~19歳 | 15万6,900円 |

| 20~24歳 | 39万6,800円 |

| 25~29歳 | 68万6,200円 |

| 30~34歳 | 83万700円 |

| 35~39歳 | 99万1,000円 |

| 40~44歳 | 111万円 |

| 45~49歳 | 118万6,400円 |

| 50~54歳 | 123万7,100円 |

| 55~59歳 | 126万7,700円 |

| 60~64歳 | 78万7,200円 |

| 65~69歳 | 39万8,700円 |

| 70歳~ | 24万9,900円 |

※出典:厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」(2025年3月)

業種別のボーナスの平均額

ボーナスの平均額は業種によっても差があります。下記表は、厚生労働省が発表した2023年冬季ボーナスと2024年夏季ボーナスの業種別の平均額です。例えば、ボーナス支給のある事業所における一人当たりの冬季ボーナスの平均額が39万5,647円なのに対し、電気・ガス業は80万3,194円と平均額を大きく上回る一方で、飲食サービス業等は、6万9,234円と低く、その差は約11倍にもなります。

■ 2023年冬季と2024年夏季の業種別ボーナス平均額

| 業種 | 冬季ボーナス平均額 | 夏季ボーナス平均額 |

|---|---|---|

| 調査産業計 | 39万5,647円 | 41万4,515円 |

| 鉱業、採石業等 | 58万1,210円 | 55万8,769円 |

| 建設業 | 49万9,260円 | 54万3,670円 |

| 製造業 | 52万3,946円 | 54万7,928円 |

| 電気・ガス業 | 80万3,194円 | 88万1,533円 |

| 情報通信業 | 71万3,851円 | 73万9,621円 |

| 運輸業、郵便業 | 41万1,790円 | 39万5,736円 |

| 卸売業、小売業 | 36万7,165円 | 38万2,412円 |

| 金融業、保険業 | 64万5,024円 | 70万3,753円 |

| 不動産・物品賃貸業 | 54万8,808円 | 58万8,824円 |

| 学術研究等 | 63万490円 | 64万5,387円 |

| 飲食サービス業等 | 6万9,234円 | 7万5,897円 |

| 生活関連サービス等 | 17万269円 | 18万6,504円 |

| 教育、学習支援業 | 53万5,395円 | 56万7,828円 |

| 医療、福祉 | 29万826円 | 28万2,874円 |

| 複合サービス事業 | 45万9,608円 | 42万9,741円 |

| その他のサービス業 | 23万9,074円 | 24万1,311円 |

※出典:冬季ボーナス 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年2月分結果速報等」

※出典:夏季ボーナス 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等」

企業規模別のボーナスの平均額

次に、企業規模別のボーナスの平均額を見ていきましょう。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、ボーナスの平均額は企業規模によっても大きく異なることがわかります。企業規模が大きくなるにつれてボーナスの平均額も高くなっていき、従業員が30人未満の企業と500人以上の企業とでは実に2倍以上の差があります。

■ 2022年冬季と2023年夏季の企業規模別ボーナスの平均額

| 企業規模 | 冬季ボーナスの平均額 | 夏季ボーナスの平均額 |

|---|---|---|

| 5~29人 | 27万4,651円 | 27万1,429円 |

| 30~99人 | 35万4,645円 | 34万8,192円 |

| 100~499人 | 45万2,892円 | 45万5,878円 |

| 500人以上 | 64万2,349円 | 66万4,508円 |

※出典:冬季ボーナス 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年2月分結果速報等」

※出典:夏季ボーナス 厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和5年9月分結果速報等」

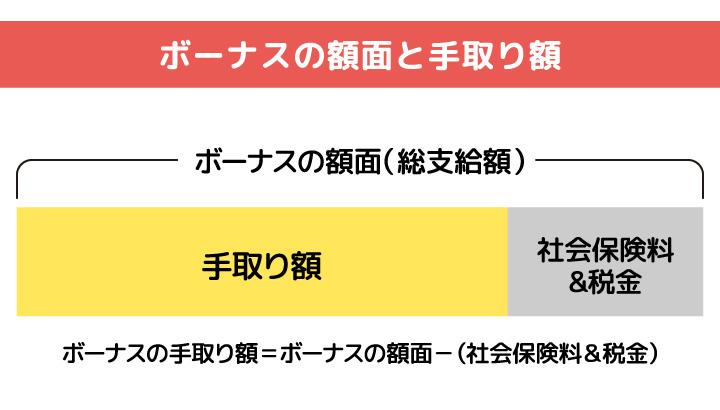

ボーナスも保険料や所得税が差し引かれる

給与と同じく、ボーナスからも健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料と所得税が差し引かれ、住民税は所得が確定した後、翌年の給与から差し引かれます。

差し引かれる金額は、ボーナスの支給額や扶養家族の人数などによって異なり、標準賞与額をもとに計算されます。標準賞与額とは、支給された賞与額から1,000円未満を切り捨てたもののことです。くわしくは、全国健康保険協会の「賞与の範囲」をご確認ください。

控除される項目と控除額の算出方法は以下のとおりです。

そもそもボーナス(賞与)とは?

ボーナス(賞与)とは、毎月の給与とは別に支給される報酬のことで、国税庁では「定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏季手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するもの」と定義されています。

一般的には、企業活動で得た利益を従業員に還元するのが主な目的といわれており、夏季と冬季の年に2回、支給されます。ただし、金額の決め方や、支給される時期や回数などに定めはありません。

※出典:国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」

ボーナスの種類

民間企業のボーナスには大きく分けて3つの種類があり、公務員のボーナスは法律や条例によって定められています。それぞれの特徴を見ていきましょう。

民間企業のボーナスは3種類ある

民間企業のボーナスには、一般的に「基本給連動型賞与」「業績連動型賞与」「決算賞与」の3つの種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。

■ 民間企業のボーナスの種類と特徴

| ボーナスの種類 | 特徴 |

|---|---|

| 基本給連動型賞与 | 毎月の基本給をベースに、「基本給×月数」で支給額を算出する賞与のこと。国内で多くの会社が取り入れており、夏季と冬季の年2回支給されることが多い。 |

| 業績連動型賞与 | 会社の業績によって、支給額を算出する賞与のこと。在籍年数にかかわらず、組織や部門、個人の成果によって支給額が変動するため、モチベーションを上げやすいことが特徴。主に海外で取り入れられており、近年では国内でも取り入れる会社が増えつつある。 |

| 決算賞与 | 決算月の前後で、業績に応じて支給される賞与のこと。会社の利益が出ていないと、支給されないこともある。 決算賞与は支給する時期が法律で定められており、事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支給しなくてはいけない。 |

なお、民間企業についてはボーナスの支給方法や支給額は法律の定めはなく、会社側で決めることができます。多くの会社では、ボーナスの支給について就業規則に記載されていますので、勤め先のボーナスの種類がわからない場合は、就業規則をチェックするといいでしょう。

公務員のボーナスは法律や条例によって定められている

国家公務員の場合、ボーナスの支給日や支給額が法律で定められています。支給日は、夏が6月30日、冬が12月10日で、支給日が土日にあたる場合には、直前の金曜日に支給されます。内閣官房内閣人事局によると国家公務員(一般職)のボーナスの平均支給額は、2024年夏季が65万9,400円(※1)、冬季が65万2,800円(※2)で、どちらも支給月数2.21カ月分でした。

なお、地方公務員の場合は、支給額や支給日が各自治体の条例によって定められており、自治体によって異なります。

※1 出典:内閣官房内閣人事局「令和6年6月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

※2 出典:内閣官房内閣人事局「令和6年12月期の期末・勤勉手当を国家公務員に支給」

ボーナスとインセンティブの違いは?

ボーナス制度に似ているものに、インセンティブ制度があります。ボーナス制度ではお金が支給されますが、インセンティブ制度は、従業員のモチベーションアップをはかる仕組みのため、必ずしもお金が支給されるとは限りません。例えば、表彰など個人のモチベーションアップにつながるものすべてが該当します。

なお、インセンティブ制度をとっている会社の中には、ボーナスがない分、基本給を高めに設定している会社があります。就職や転職の際にその点もチェックするといいでしょう。

ボーナスでのお買い物はクレジットカードの活用がおすすめ

ボーナスを計画的に使うなら、クレジットカードを活用することがおすすめです。クレジットカード払いには、ボーナス時期にまとめて支払うボーナス払いという方法があります。旅行代金や高額なお買い物など出費が重なる時期にボーナス払いを利用すると、毎月の支払いを圧迫せずに済みます。家具・家電のまとめ買いが必要になる一人暮らしの準備の際にも、ボーナス払いを利用すると便利です。

このように、毎月の支払いの負担を減らすことができるボーナス払いにはいくつかのメリットがあります。ここでは、ボーナス払いのメリットをくわしく見ていきましょう。

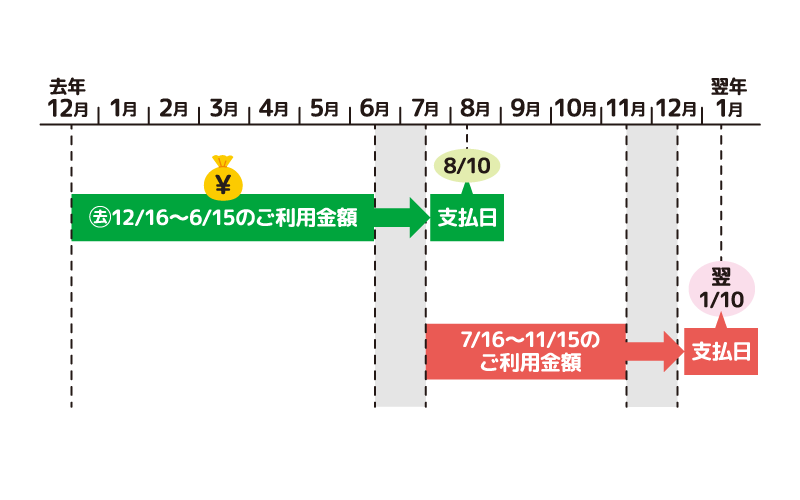

支払いを最大8カ月先延ばしにできる

ボーナス払いは、カード会社によって異なりますが、多くの場合、利用できる期間と支払いの時期が決められています。例えば、三菱UFJニコスの「三菱UFJカード」では、ボーナス一括払いというサービスがあり、12月16日~6月15日までの利用分は、夏季ボーナスにあわせて8月10日に引き落とされます。また、7月16日~11月15日までの利用分は、冬季ボーナスにあわせて1月10日に引き落とされる仕組みです。そのため、利用日から最大8カ月、支払いを先延ばしにできることがメリットといえるでしょう。(2025年3月時点)

なお、ボーナス払いは、必ずしもボーナスで支払わなくてはいけないわけではありません。ボーナスの支給がなくても、決まった期限にまとめて支払うことができれば、主婦や学生でも利用できます。

手数料がかからない

ボーナス払いは、利用する際に手数料がかかりません。3回以上の分割払いやリボ払いを利用した際には手数料がかかりますので、こうした点はボーナス払いのメリットといえるでしょう。

ポイントを一気にためられる

ボーナス払いは、利用額をまとめて支払うため、一気にポイントがためられることもメリットの1つです。ただし、ボーナス払いの取扱期間や取扱最低額は、店舗によって異なりますから、あらかじめ確認するようにしましょう。

三菱UFJカードなら、ボーナス一括払いが利用できる

三菱UFJカードは、ボーナス一括払いが利用できるほか、ポイントがためやすく、日常使いにおすすめの1枚です。18歳以上の学生(高校生を除く)(*)でも申し込みが可能です。高校卒業年度の10月1日以降のお申し込み、かつ卒業後の進路が決まっている場合は学生用のクレジットカードをお申し込みいただけます。

三菱UFJカードは、年会費が永年無料でタッチ決済にも対応しているので、お支払いもスピーディーです。

また、セブン‐イレブンやオーケーなどの対象店舗(*1)で三菱UFJカードを利用すると、ご利用分の最大20%(*2)相当のポイントが還元されます。

ほかにも、ネットショッピングのポータルサイト「POINT名人.com」を経由してお買い物をすると、カードの基本ポイントに加えてボーナスポイントももらえるので、日常使いでポイントがためやすいでしょう。対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス®のカードは優遇対象外となります。還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。最大20%ポイント還元にはご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項がございます。くわしくはこちら。

そのほか、「MDCアプリ」を活用すれば、WEB明細をスマートフォンでいつでもチェックでき、家計簿をつける手間を省けます。さらに、ご入会日から2カ月後までに条件を達成すると、最大10,000円相当(グローバルポイント2,000ポイント分)がもらえます。詳細は三菱UFJカードのWEBサイトでご確認ください。

三菱UFJカードの特長

- 年会費が永年無料で利用できる

- 対象店舗(*1)のご利用分が最大20%(*2)ポイント還元される

- POINT名人.comを利用すると、ボーナスポイントもたまる

- MDCアプリのWEB明細を家計簿代わりに使える

- (*1)対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス®のカードは優遇対象外となります。

- (*2)還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。

- (*2)最大20%ポイント還元にはご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項がございます。くわしくはこちら。

クレジットカードを上手に活用して計画的なお買い物をしよう

ボーナスは会社によって支給額や支給月が異なるものです。夏と冬など決まったタイミングに支給される場合は、クレジットカードのボーナス払いを活用することで、計画的にお買い物をすることができます。また、クレジットカード払いならポイント還元を受けられ、現金払いにはないメリットがあります。ボーナスを使う際は、クレジットカードを上手に活用しましょう。

-

2025年3月時点の情報に基づき作成しております。

-

記事内容については執筆時点から情報が改定される場合があります。最新情報は公的機関のWEBサイトや公式サイトなどをあわせてご確認ください。

おすすめのクレジットカード

| カード名 | 日常にうれしいを、 将来まで安心を。 |

オンも、オフも、 いつでも変わらない輝きを。 |

日常から特別な時まで、 最高クラスのおもてなしを。 |

|

|---|---|---|---|---|

|

|

|

||

| 三菱UFJカード | 三菱UFJカード ゴールド |

三菱UFJカード プラチナ・アメリカン・ エキスプレス®・カード |

||

|

年会費 |

初年度 | 永年無料 | 無料 (オンライン入会限定) |

22,000円(税込) |

| 次年度以降 | 永年無料 |

11,000円(税込) |

22,000円(税込) |

|

| 特長 |

|

|

|

|

| 最短発行期間 | 最短翌営業日 | 最短翌営業日 | 最短3営業日 | |

対象店舗によってはアメリカン・エキスプレス®のカードは優遇対象外となります。

還元率は、1ポイント5円相当の商品に交換した場合のレートです。1ポイントの交換比率は交換商品により異なります(キャッシュバックへの交換の場合、1ポイントは4円となります)。

最大20%ポイント還元にはご利用金額の上限など各種条件・ご留意事項がございます。くわしくはこちら。

- ボーナスの平均額は?

- 厚生労働省の「毎月勤労統計調査」令和6年2月分と令和6年9月分の結果速報等によると、2023年冬季ボーナスの平均額は39万5,647円、2024年夏季ボーナスの平均額は41万4,515円でした。ボーナスの支給額は会社によって異なりますが、ボーナス1回につき、基本給のおよそ1~2カ月分の金額が支給されることが一般的です。

くわしくは「ボーナスの平均額は基本給の1~2カ月分」をご確認ください。 - 給与と同じくボーナスからも社会保険料や税金が差し引かれる?

- 給与と同じく、ボーナスからも健康保険料や厚生年金保険料といった社会保険料と所得税が差し引かれ、住民税は所得が確定した後、翌年の給与から差し引かれます。

なお、差し引かれる金額は、ボーナスの支給額や扶養家族の人数などによって異なります。ボーナスも額面と手取りの額は異なりますのでご注意ください。

くわしくは「ボーナスも保険料や所得税が差し引かれる」をご確認ください。 - ボーナスとインセンティブの違いは?

- ボーナス制度ではお金が支給されますが、インセンティブ制度は従業員のモチベーションアップを目的としているため、支給されるものが必ずしもお金とは限りません。インセンティブ制度では、表彰など個人のモチベーションアップにつながるものが支給されることもあります。

なお、インセンティブ制度をとっている会社の中には、ボーナスがない分、基本給を高めに設定している会社もあります。

くわしくは「ボーナスとインセンティブの違いは?」をご確認ください。